大家好,我是康复哥,今天心血来潮,问了Deepseek一个问题:中国康复医疗器械市场,路在何方?我们先来看看他的回答吧,之后我们在做评论。

思考:首先,我需要回顾当前康复器械的现状,比如现有的技术有哪些,比如机器人辅助、电刺激、虚拟现实这些已经有的应用。然后,结合科技发展的趋势,比如AI、物联网、柔性电子、生物材料这些,推测未来的方向。

随着人口老龄化加剧、慢性病发病率上升、运动损伤及术后康复需求增长,康复器械行业正迎来技术迭代与市场扩张的黄金期。结合当前技术储备、政策导向及用户需求,未来五年的康复器械将围绕智能化、个性化、远程化、轻量化、多模态融合方向突破,并聚焦以下领域加速产品落地:

产品形态:上肢/下肢康复机器人、手部精细动作训练机器人、开云平台下载脊柱康复机器人(如AI自适应步态训练器、柔性关节助力装置)。

核心技术:深度学习算法实时分析患者运动数据,动态调整训练参数(阻力、速度、角度);结合生物力学模型预测康复进程。

落地原因:传统康复依赖治疗师经验,AI可标准化服务并降低成本,尤其适合基层医疗机构;柔性机器人技术(如气动人工肌肉)突破刚性结构限制,提升舒适性。

产品形态:非侵入式脑电(EEG)头环、功能性近红外光谱(fNIRS)头盔,结合VR/AR的神经反馈游戏系统。

核心技术:实时解码患者脑电信号,通过视觉/触觉反馈重建神经通路(如中风后运动想象训练)。

落地原因:神经可塑性研究突破推动BCI临床验证,轻量化硬件与低成本算法(如开源EEG框架)加速商业化。

产品形态:肌电控制仿生手、自适应地形外骨骼(如髋膝踝联动助行器)、柔性可穿戴助力服。

核心技术:微传感器阵列+边缘计算实现意图识别;仿生材料(如碳纤维复合材料)降低重量。

落地原因:全球截肢患者超1000万,老龄化催生助行需求;政策支持(如FDA“突破性设备”通道)加速审批。

产品形态:智能康复床(压疮监测+调节)、可穿戴运动传感器(监测步态/关节活动度)、云端康复管理平台。

核心技术:低功耗蓝牙/Wi-Fi传输、边缘计算减少数据延迟;AI生成居家训练计划。

落地原因:后疫情时代远程医疗普及,医保支付向居家场景倾斜(如美国CMS远程康复报销政策)。

产品形态:VR平衡训练游戏(针对前庭功能障碍)、AR视觉提示步态矫正系统(如帕金森冻结步态)。

核心技术:眼动追踪+动作捕捉实现实时交互;轻量化头显(如Pancake光学方案)提升体验。

落地原因:游戏化设计提高患者依从性;Meta Quest等消费级硬件降价推动B端采购。

产品形态:模块化上肢训练机器人(按需租赁)、智能康复床(按使用时长计费)。

产品形态:植入式神经电刺激器(术后降解)、表皮电刺激贴片(促进肌骨愈合)。

产品形态:便携式超声仪+电刺激复合设备(可视化深部肌肉激活)、聚焦超声疼痛治疗仪。

落地原因:传统电刺激存在“盲打”问题,超声可视化提升疗效;运动员与慢性疼痛人群刚需。

落地原因:传统模具法成本高周期长,3D扫描+打印实现“当日交付”;消费医疗市场(如运动护具)潜力大。

产品形态:脑电+心率监测冥想头盔(缓解慢性疼痛焦虑)、VR暴露疗法+生物反馈(PTSD康复)。

产品形态:便携式高压氧舱(促进术后组织修复)、低温冷疗系统(减少运动后炎症)。

产品形态:虚拟康复中心(患者AI虚拟形象社交、治疗师远程指导)、NFT康复成就系统。

神经康复(中风/脊髓损伤):刚性需求+医保覆盖,AI机器人、BCI设备优先获批。

骨科术后康复:DRG付费倒逼医院缩短住院周期,居家康复设备(如物联网CPM机)成刚需。

儿童康复(脑瘫/自闭症):二胎政策与早期干预意识提升,游戏化机器人加速渗透。

未来五年,康复器械将告别“机械重复训练”的1.0时代,进入“数据驱动+跨界融合”的2.0阶段。研发者需重点关注AI算法轻量化、柔性传感技术、低成本硬件方案,代理商应布局基层医疗、居家场景、消费级康复三大赛道。最终胜出的产品,必是那些在“临床价值、用户体验、支付闭环”三角模型中找到平衡点的创新者。

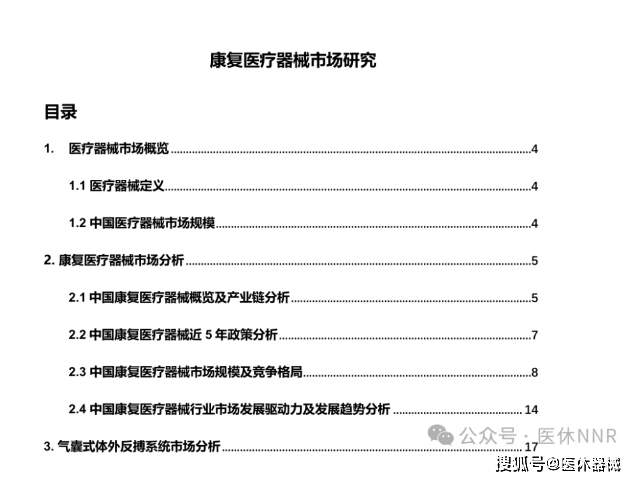

我国康复医疗器械市场由2017年的225.0亿增长至2021年的450.3亿人民币,复合年增长率约19.0%,预计到2026年可达941.5亿。下游需求主要来自神经系统、骨关节肌肉疾病患者、老龄人口及产妇,推动了康复医疗服务和器械的巨大需求。目前市场以轮椅、假肢、助听器、无障碍设施等产品为主,产品种类繁多但单价较低,行业整体集中度较低,多数企业年收入不足1亿,头部企业年收入仅约5.2亿。

产品种类多样:患者群体庞大、疾病复杂,横跨多个科室,产品多为中小型家用设备。

医院康复专科发展初期:采购主要依赖其他科室,缺乏一站式大额采购,导致企业收入分散。

(1)规模化:依托渠道共享与排他性优势,产品齐全企业更易形成规模效应,市场集中度将不断提高。

(2)品质化:由于关系到生命安全,消费者更倾向选择品质、安全有保障的品牌。国内企业需向品牌化、品质化方向转型,与国际水平竞争。

(3)智能化:借助智能传感器、物联网、大数据等技术,实现人机交互、远程医疗和康复效果监控,推动医疗现代化。

(4)精细化:研发更小型、便携、功能精准的设备,以应对空间有限的医疗和家庭护理需求,同时降低场地和人力成本。

(5)居家化:随着三级康复体系完善和资源下沉,家用医疗保健器械将普及到家庭和社区,实现预防、诊断、治疗和康复的综合功能。

大家觉得他们的看法如何?是不是看完觉得很赞同、很认可,细细看好像双方的观点区别也不大。

不过冷静后就会发现以上这些预测,怎么看都像是“正确的废线年后仍然适用。为什么这么说?因为它忽略了当前康复行业面临的种种难题,也无法给出中国的康复医疗器械企业具体的突围路径。

我们常常热衷于从需求端描绘宏大蓝图,看到的是几百上千亿的市场潜力。但细究康复医疗器械领域,为什么始终缺少那个超级大单品?为什么单一产品连过亿都显得遥不可及,行业龙头仿佛总在远方?这不仅令人唏嘘,更让人感到一种无奈和叹息。

前几天,一位资深投资人分享了他的独到见解:不要只盯着市场需求,更要透彻地研究供给侧。正是供给的充裕与否,决定了竞争格局的走向,也决定了哪些企业能够真正穿越周期,屹立不倒。开云平台下载

想象一下,一个新赛道刚刚启航时,需求如火山般喷发,但供给却稀缺,市场初期充满了各种试探性的玩家,鱼龙混杂;紧接着,当需求开始降温,而供给却像洪水般涌入,竞争便迅速恶化,企业利润遭到前所未有的压缩;再到第三阶段,市场需求仍旧低迷,经历残酷淘汰后,供给开始有序收缩,只有少数真正具有核心竞争力的企业还能存活;而当市场需求再次被激活时,由于供给早已被少数强者牢牢锁定,他们便能轻松拿下绝大部分利润,市场的高确定性也随之而来。

面对这样的市场现实,中国康复医疗器械的未来到底在哪?这一问题可能连我自己都无法回答。曾经,我们见证了无数企业意气风发,雄心万丈——单一产品不行,那就全线布局;全线布局不行,就力图创新;创新不行,就跨界求变。那些为了早日拿到审批证书而拼尽全力、刷新纪录的日子,如今看来不过是内卷的开始,而拿证仅仅是起点,真正的难题在于如何实现商业化落地。

企业们忙于各省市的挂网、医保目录的铺设,好不容易准入,却发现市场上同质化产品林立,价格、性能、销售策略各无新意,第二轮内卷随之而来:各种学术会议、医疗展会跑到腿软,还未喘息,集采的浪潮便即将席卷而来,第三轮内卷似乎已经迫在眉睫……

在这片竞争激烈的市场中,有的企业开始悄然转型,放弃对全国市场的迷恋,转而深耕几个细分领域,以期在短期内确保现金流、长期内稳固利润,因为在残酷的市场中,开云平台下载活下来本身就是一场胜利。

也有企业选择下沉至县级医院,不再为专家论调所迷惑,毕竟再华丽的口号也敌不过量的积累;更有企业通过并购外购,加速商业化进程,试图抢占那稍纵即逝的市场机遇;还有些企业果断转让技术,快速回笼资金,准备在另一战场上重新出发;当然,也有企业选择孤注一掷,通过上市融资,试图借助资本的力量破局。

这一切尝试,无不透露出康复医疗市场的残酷与现实。市场不会眷顾那些只会纸上谈兵的理想主义者,它只会奖赏那些深谙供给侧竞争、做好跨越周期充分准备的企业。真正能够穿越市场周期的,不是那些浮夸的宏大设想,而是那些在风雨中坚持走好每一步、不断调整战略、敢于直面竞争的人。

所以,康复医疗的路,其实早已埋藏在你脚下的每一步中。答案并不在于宏观的大趋势,而在于你是否能在现实的泥泞中找到前行的力量。别人的成功和失败都只是市场周期中微小的一环,而你,只有靠自己的步伐,才能走出一条独属于你的康复之路。